Aquella película del director Alex de la Iglesia de 2013 me había divertido bastante. Del proceso inquisitorial que hizo famoso a Zugarramurdi no tenía prácticamente nada, pero supongo que era fuertemente evocadora para el público español y en cuanto a los de otras latitudes -en mi caso, cuando menos- despertaba el eco de alguna ya lejana lectura, perdida en la bruma de los años, sobre ese sonado suceso. Así que cuando los amigos Adriana Peralta Pedeferri y Josep González, coordinadores de mis actividades en España en general y (en este caso) en Navarra me preguntaron qué me gustaría visitar y profundizar, bastó una rápida mirada a Google para advertir que nos encontrábamos relativamente próximos a este pueblito. Busqué alguna referencia que desempolvara aquél remoto recuerdo histórico ya mencionado, y puse el dedo sobre el mapa: a conocer el mero epicentro de los hechos.

Porque el proceso inquisitorial de “las brujas de Zugarramurdi” es digno de interés, toda vez que, por un lado, se considera el más importante juicio contra brujas de España (de una España que todavía no estaba definida como tal porque recordemos que para este caso, justamente, el Reino de Navarra no se integró a la comunidad española sino hasta 1841, aunque sí con injerencia de la Inquisición) y porque, es mi parecer, prefigura de alguna manera el estereotipo histórico y mundial del quehacer brujeril. Sin ir más lejos: es en esas tierras donde nace la expresión “aquelarre”, pues en euskera, el ancestral idioma vasco, “akelarre” significa “prado del cabrón” (por el antonomásico macho cabrío propio de la práctica satánica). Y si bien -como también veremos- en otros países la violencia del poder ecleciástico fue muchísimo más horrorosa (y no solamente en Europa, sino también en América, donde en México y Perú dejó su rastro de dolor), como escribiera anteriormente el caso de Zugarramurdi, por lo menos para el mundo hispanoparlante, es paradigmático.

Sintéticamente podríamos decir que su fama gira alrededor del “auto de fe” realizado el 7 y 8 de noviembre de 1610 en la ciudad de Logroño, donde fueron llevadas “brujas” y “brujos” para ser sometidos a proceso y algunos ajusticiados, provenientes, justamente, del pequeño poblado ya citado. Seis muertos en la hoguera, cinco “en efigie” (es decir, quemados sus restos mortales, ya que habían sucumbido por las vejaciones y torturas estando en manos de los clérigos y seglares) y dieciocho “reconciliados” (lo que significa que reconocieron sus “pecados”, condenados a penas menores -azotes, expiaciones públicas, etc.-). Empero, sus antecedentes comienzan ya en 1608, cuando en el muy cercano país vasco francés, en Labort, el comisionado del rey Enrique IV de Francia, Pierre de Lancre, busca acabar con la “plaga” de brujas que dicen haberse enseñorado del lugar y manda quemar unas ochenta personas de ambos sexos.

No es intención de este espacio, hoy, detenernos en esta tragedia. Sólo digamos que además del oscurantismo y el fanatismo, el accionar de Lancre y su gente estuvo minado de errores garrafales. Por ejemplo, el comisionado no entendía el euskera y parece haber llevado pésimos traductores, con lo cual las “lagunas” conceptuales en las declaraciones las completaba con suposiciones tendenciosas. Su actividad generó tal pánico que provocó la huida masiva de mucha gente hacia el sur (para el pueblo vasco, las diferencias geopolíticas entre uno y otro país, en ese entonces, eran irrelevantes) y los inquisidores reales interpretaron que las huidas eran evidencia de culpabilidad, con lo cual las persecuciones arreciaron aún más. Y Zugarramurdi era colindante con la región de Labort.

Algunas de esas personas huyeron hacia cierta localidad costera donde se corrió el reguero de esta historia. Y en 1609, una de las familias que vivían allí se mudó a Zugarramurdi. A esa familia pertenecía la joven María de Ximildequi, de veinte años, quien comenzó a trabajar de criada en el pueblo. Primero comenzó a contar algunas de las historias que había escuchado, pero luego parece que comenzó a disfrutar el protagonismo que le daba ubicarse como protagonista de algunas de ellas. Quizás para sostener en el tiempo la atención que despertaba, las viejas historias francesas comenzó a ubicarlas en los prados cercanos y en el tiempo actual, eligiendo a la vecina María de Jureteguía como la primera “víctima” en ser denunciada por aquella de haberla visto participar de un aquelarre. Esta última, enfurecida, confrontó a la primera y de ese pequeño chusmerío pueblerino comenzó a extenderse una serie de acusaciones cruzadas que pronto implicaron e inculparon a otros vecinos: cada parte acusaba a allegados de la otra. Y esta historia (que sigue el “relato oficial”, como veremos después, pero no excluyente de otras miradas) llega a oídos del cura local quien convoca a asamblea de vecinos para exponer la situación. Se realiza una gran asamblea frente a la iglesia local y con la sencillez y simplicidad propia de esa gente ruda y honesta -que quizás se divirtieron en algún momento con el “escándalo” pero no le daban mayor importancia, ocupados como estaban en la sobrevivencia diaria en lugares tan bravíos. Los inculpados “confiesan” sus “pecados”, se arrepienten, y los vecinos los amonestan, los perdonan y todo parece volver a la normalidad, haciendo gala de una madurez práctica impropia quizás en esa época.

Parece que el párroco del pueblo llevaba años buscando ser nombrado agente local de la Inquisición (posición administrativa muy ambicionada por su conveniencia política, económica y social) sin haber podido recibir más atención que la de un “familiar” (informantes informales de aquella, que generalmente recibían algún modesto estipendio o alguno de los bienes confiscados a las víctimas de las delaciones) y que, sorpresivamente, tuvo en esta situación la oportunidad tan ansiada. Hace la correspondiente denuncia y pocas semanas después comienzan a arribar al poblado los representantes del Santo Oficio, los interrogatorios, las primeras torturas y finalmente la deportación a Logroño donde se celebran los procesos tan bien documentados que culminan en las lamentables consecuencias ya descritas.

No profundizaré aquí en el análisis de este juicio, algo que muchos autores más calificados que yo han desmenuzado en conceptuosos trabajos y habida cuenta de la ingente información disponible en internet. Quiero, sí, detenerme en algunas observaciones y reflexiones.

En primer lugar, el ambiente “mágico”. Esos días en Navarra he tenido ocasión de caminar en sus bosques húmedos y fríos, en escuchar los susurros en la más absoluta oscuridad de las noches en esos mismos bosques, en pasear por los numerosos caseríos, muchos con treinta o cincuenta habitantes solamente, que tan aislados quedan durante semanas en el crudo invierno. De conocer sus leyendas, tan vivas, tan creíbles cuando uno las recuerda entre los bosques de hayas, como la del Basajaún, el hombre peludo y salvaje, un “sasquatch” a la medida de esas tierra bravías. Un marco y entorno que -ciertamente darían pábulo, más aún en aquellos, tiempos, a aceptar como creíble la presencia de ser malignos en esas mismas oscuridades.

Pero tal vez no todo se reduce a la mirada seudo progresista que algunos exégetas desean hacer, donde la superstición, la ignorancia, la opresión autoritaria de la iglesia y un machismo exacerbado que cree ver el mal en la naturaleza femenina se combina en un maloliente caldo que parece explicarlo todo.

Porque estaríamos olvidando varias cosas. En primer lugar, las tierras vascas han sido reservorio de costumbres y, más aún, arquetipos vivos con raíces hundidos en los recovecos más recónditos de la historia pretérita. No diré nada nuevo cuando recuerdo que el mismo euskera, su idioma, es, según los lingüistas y filólogos, un idioma que se ha conservado bastante puro desde tiempos prehistóricos, proceso facilitado por el aislamiento geográfico que esas tierras suponen. Y si un idioma sobrevive y se conserva, tan vivo, desde tiempos tan remotos, también es dable suponer que se conservan y están vivas otras cosas. Como cultos remotísimos, por ejemplo. Cultos que, por un lado, bien pueden haber recibido con el paso del tiempo la influencia enriquecedora de las tan cercanas prácticas celtas, pero por otro, son evidencia de arcanas prácticas religiosas matriarcales y lunares.

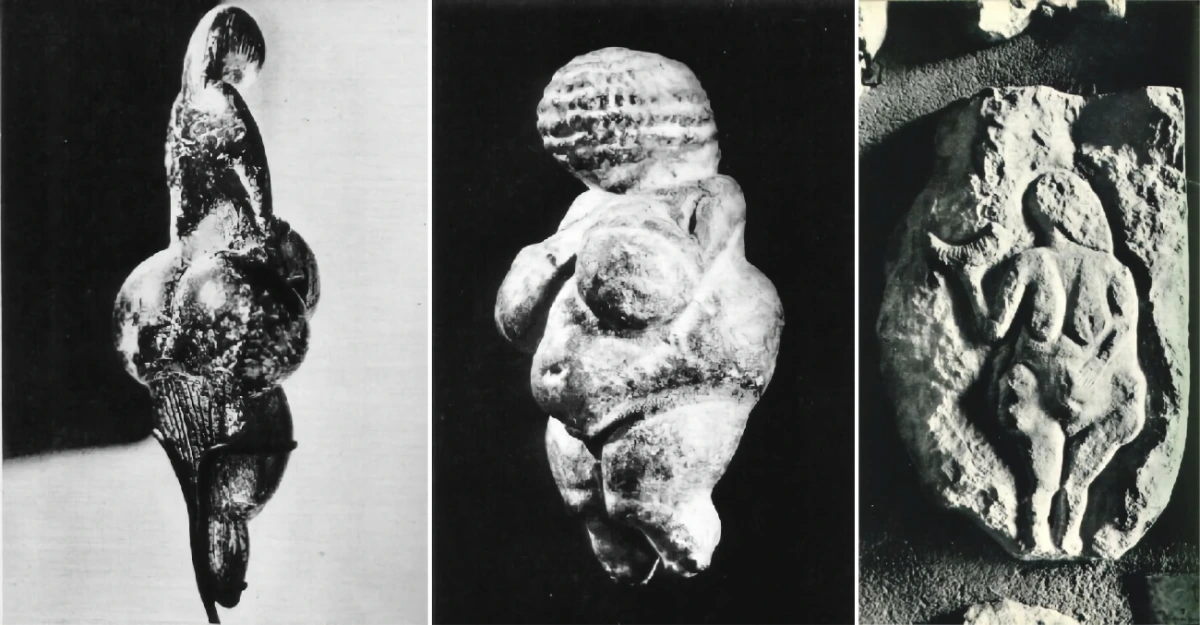

En la región el recuerdo y respeto, diría cariño, hacia la diosa Mari, por caso, es omnipresente. Mari sería la diosa de la Tierra, también e la fecundidad, y en relatos modernos se la representa como una mujer que peina sus dorados cabellos al sol. De su propio nombre, incluso, se supone que es una deformación históricamente próxima, como derivado de “María” (por la virgen). No se sabe, ciertamente, cómo era llamada en tiempos antiguos. Pero lo que sí se sabe es que ese aspecto “edulcorado” es cercano. Desde hace mucho tiempo su imagen -tan próxima a la que, precisamente, la película citada al inicio presenta- es el de una gran matrona desnuda, con el rostro cubierto por una pantalla de mimbre o junco entrelazado para significar que “no tiene rostro” y, por lo tanto, representa y significa lo Femenino innominado. Es la “Venus” prehistórica hallada en tantas excavaciones arqueológicas por toda Europa e incluso el Cercano Oriente. De manera que también podemos preguntarnos, lícitamente, si después de todo sí hubo “aquelarres”, vistos como demoníacos y escandalosos por los contemporáneos, pero que en realidad eran celebraciones, al aire libre y a la luz de la Luna, a esta Diosa y su culto femenino supérstite hasta épocas tan próximas.

Mientras que en esos mismos años la represión de la “brujería” en el resto de Europa alcanzaba proporciones escalofriantes, en España comienzan a aparecer los primeros exponentes respetados y escuchados de “positivismo científico”. El inquisidor Alonso de Salazar y Frías, por ejemplo, que en 1611 inicia una investigación propia, meticulosa, sobre los sucesos del año anterior y en prevención de una nueva escalada de paranoia, y que pone de manifiesto las inconsistencias o, directamente, las manipulaciones d ellos testimonios para obtener confesiones forzadas (Salazar fue autor de aquella famosa frase de “no había brujas hasta que alguien comenzó a escribir sobre ellas”). O el humanista Pedro de Valencia, quien llanamente argumentó que todo podía explicarse por “enfermedades de la cabeza”. Salazar aplica un empirismo moderno cuando, habiendo confiscado ollas y recipientes con polvos y ungüentos que supuestamente permitían el “arte de volar”, hace cubrir con ellos a todo tipo de animales y permanece horas observándolos a ver si, efectivamente, se producía vuelo alguno. “Sueños o flaquezas de cerebro”, escribe Salazar, explicarían las historias. Denuncia a los agentes de la Inquisición que “han concurrido escandalosamente a obtener beneficios de las confesiones” y concluye “E tenido y tengo por muy mas que cierto que no a pasado real y corporalmente ninguno de los actos deducidos o testificados en este negocio”.

Las observaciones de estos investigadores no caen en saco roto y el Consejo Supremo de la Inquisición toma nota debida y actúa en consecuencia, reemplazando a algunos agentes previamente destinados a otras poblaciones, ordenando nuevos criterios de evaluación y atenuando la autoridad secular sobre las sentencias. Es importante señalarlo porque sin desmedro de otras atrocidades de la Inquisición a posteriori (que también las hubo) debemos preguntarnos porqué, culturalmente, se nos ha insistido en que la Inquisición española era la más fanática, irracional y sangrienta de las represiones cuando, como dije, en toda Europa, no sólo las iglesias protestantes sino los poderes reales llevaron adelante matanzas más odiosas. Sin ir más lejos, sólo en 1611 en Francia tres centenares de mujeres fueron quemadas en la hoguera por “brujas”. Digámoslo con todas las letras: disfrazado de “revisionismo histórico” y “trabajos académicos” ha habido, en los últimos doscientos años, una demonización de la historia española en lo eclesiástico, lo geopolítico, lo militar, y deberíamos preguntarnos a qué intereses ultérrimos responde. Sin entrar en honduras, Inglaterra y Francia son quizás los beneficiados de esta ”leyenda negra” de la hispanidad.

En lo que a este espacio compete, nos interesa sobremanera la idea de un culto matriarcal y lunar, antiquísimo, sobreviviente hasta tiempos históricamente tan recientes. Porque no podemos dejar de preguntarnos cuál hubiera sido el derrotero del pensamiento humano si en lugar de estar condicionado cultural e históricamente en los últimos dos mil años por cultos patriarcales y solares (cristianismo, islamismo y judaísmo) lo hubiera sido por esa antítesis cosmogónica.